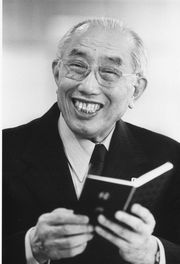

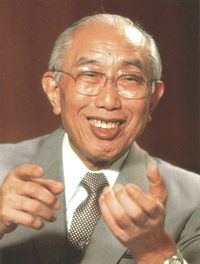

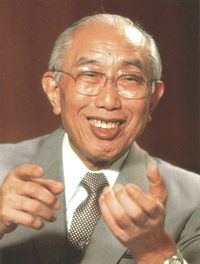

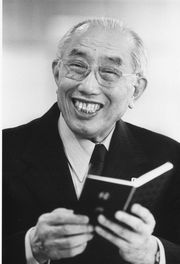

・無言の手本-庭野日敬氏のお言葉 [庭野日敬師の言葉]

・無言の手本-庭野日敬氏のお言葉

現代社会はストレス社会とも言われています。それは、別な言い方をしますと、様々な事が思うようなならない社会ともいえると思います。

そんな時代の中で、私達は聖人聖者ではありませんので、現在の社会の荒波に揉まれながら、また、時にはその波に翻弄されながら生きている凡人です。

そんな時に軽はずみに「大丈夫だよ」と言われても、そのままに受け取る事は、なかなか難しいのが現状ではないでしょうか。

ところが、庭野日敬氏のお言葉は私のこころに深い感銘を与えてくれます。また、私の心のまなざしをパッと開かせていただけます。

庭野日敬氏のお言葉が、皆様のこころにはどのように響きますか。

^^^^^^^^^^^^^^^^

開 祖 さ ま 随 感

1972年(昭和47年)庭野 日敬 著 『開祖随感』 (佼成出版社) より

無 言 の 手 本

私の祖父は畑仕事で忙しいときも、村で病気などで苦しんでいる人がいると、の助けに飛び回ったものです。

もちろん無料奉仕です。

その祖父の姿を見て、私は子どもなりに疑問を持ったことがありました。私の家はとりわけ裕福だったわけではありませんから、家のことをほったらかして人のことにかまけていていいものか、と思ったのです。

ところが病気やけがを治してもらった人たちが、田畑の仕事が一段落すると畑で穫れた作物を持ってお礼にくるのです。そのうれしそうな姿を見て、私もだんだんに人さまのためになるということはなんと気持ちがよいものか、と心に植えつけられていったように思うのです。

世の中にはいろいろな喜びがありますが、とりわけ人さまに尽くす喜びが最高であることを実際に学ぶ機会は、少ないのではないでしょうか。

とりわけ、いまの子どもたちは、そうした機会に恵まれていないと思うのです。そういう意味で私はあらためて祖父に感謝せずにいられないのですが、どんな時代であっても、親は口先だけでなく身をもって、子どもにお手本を示すことが大事だと思うのです。

^^^^^^^^^^^^^^^^^

幼少期の経験や、幼少期の出来事が、その人のその後の人生が左右する事があると言われています。庭野氏の場合は、その祖父の出来事がその後の人生に大きく影響を与えたのだと思います。

一般的に言われている事だと思いますが、「子供は親の言う事はなかなか聞かないが、黙っていても親の真似をする。」

そんな意味でも、日々の生活に背筋を伸ばして望んで行きたいと受け止めています。

私は、そのこころの響きがとても大切な事だと思っています。

新型コロナウイルス肺炎の影響は、まだまだ続いて行くと思われます。

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

〇ご相談はこちらをクリックして下さい。 ⇒ クリック

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

現代社会はストレス社会とも言われています。それは、別な言い方をしますと、様々な事が思うようなならない社会ともいえると思います。

そんな時代の中で、私達は聖人聖者ではありませんので、現在の社会の荒波に揉まれながら、また、時にはその波に翻弄されながら生きている凡人です。

そんな時に軽はずみに「大丈夫だよ」と言われても、そのままに受け取る事は、なかなか難しいのが現状ではないでしょうか。

ところが、庭野日敬氏のお言葉は私のこころに深い感銘を与えてくれます。また、私の心のまなざしをパッと開かせていただけます。

庭野日敬氏のお言葉が、皆様のこころにはどのように響きますか。

^^^^^^^^^^^^^^^^

開 祖 さ ま 随 感

1972年(昭和47年)庭野 日敬 著 『開祖随感』 (佼成出版社) より

無 言 の 手 本

私の祖父は畑仕事で忙しいときも、村で病気などで苦しんでいる人がいると、の助けに飛び回ったものです。

もちろん無料奉仕です。

その祖父の姿を見て、私は子どもなりに疑問を持ったことがありました。私の家はとりわけ裕福だったわけではありませんから、家のことをほったらかして人のことにかまけていていいものか、と思ったのです。

ところが病気やけがを治してもらった人たちが、田畑の仕事が一段落すると畑で穫れた作物を持ってお礼にくるのです。そのうれしそうな姿を見て、私もだんだんに人さまのためになるということはなんと気持ちがよいものか、と心に植えつけられていったように思うのです。

世の中にはいろいろな喜びがありますが、とりわけ人さまに尽くす喜びが最高であることを実際に学ぶ機会は、少ないのではないでしょうか。

とりわけ、いまの子どもたちは、そうした機会に恵まれていないと思うのです。そういう意味で私はあらためて祖父に感謝せずにいられないのですが、どんな時代であっても、親は口先だけでなく身をもって、子どもにお手本を示すことが大事だと思うのです。

^^^^^^^^^^^^^^^^^

幼少期の経験や、幼少期の出来事が、その人のその後の人生が左右する事があると言われています。庭野氏の場合は、その祖父の出来事がその後の人生に大きく影響を与えたのだと思います。

一般的に言われている事だと思いますが、「子供は親の言う事はなかなか聞かないが、黙っていても親の真似をする。」

そんな意味でも、日々の生活に背筋を伸ばして望んで行きたいと受け止めています。

私は、そのこころの響きがとても大切な事だと思っています。

新型コロナウイルス肺炎の影響は、まだまだ続いて行くと思われます。

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

〇ご相談はこちらをクリックして下さい。 ⇒ クリック

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

タグ:明るい社会づくり運動 庭野日敬

・仏教史から見る庭野日敬師が提唱された明るい社会づくり運動の取り組みとは、 [インタネット講座「拓塾」]

・仏教史から見る庭野日敬師が提唱された明るい社会づくり運動の取り組みとは、

こんにちは。

今日は、立正佼成会甲府教会の発足70年の記念式典の日のようです。

おめでとうございます!

教会のホームページによりますと「山中快之(よしゆき)・中部教区長をお迎えし、教会の礎を築いてくださった諸先輩方への感謝を表す機会といたします。」記載がありました。

山梨県での庭野日敬氏の解く法華経の教えもこの地がスタートになるようです。その意義と意味を噛み締めたいと思います。

私は、庭野日敬師が明るい社会づくり運動を提唱され、多くの人達の支持いただき,今日までその活動がくり返し継続されている事は、日本の歴史の流れの中でどのような意味を持つのか、持たないのかを、検証する事はとても大切な事だと常々考えています。

佐藤秀裕氏の著書の中から、

そこで今回は、元明るい社会づくり運動全国拓塾長でありました、佐藤秀裕氏の著書の中に、とても大切な事を述べている文面がありましたのでご紹介致します。

「個人」と「全体」の関係 - 理論的課題の克服

仏教学者の見解によると、現在、仏教は信仰として日本に定着しているが、これからの仏教の課題として、仏教と社会・国家の在り方は、どう説明されていかねばならないのか、哲学的検証が必要だと云われている。

「個人救済」の教えと言われる仏教が、社会とか「全体の救済」の理論として展開されていけるか、このような理論的課題が残されている事は、また多いなる楽しみもある。

この頃、私は明るい社会づくり運動は、立正成佼会にとっても大きな役割と使命があることを強調していた。大教団である立正佼成会は、すでに社会的に無視できない存在となり、同時に同会の社会的責任も大きくなってきている。

社会的矛盾や苦悩が、個人や家庭に及ぼす時代になっており、同会の活動もこれまでのように貪、病、争、といわれる個人・家庭の苦悩に応えていく、いわゆる「個人苦」の対応から「社会苦」に対処できる目を拡げていかねばならなくなっている。

個から社会の救済への転換

これからは、個人だけでなく、個人の集合からなる、社会という「全体」に対応することが要請される。従って、社会の動向に対しでき得る限り、あらゆる角度からの厳密な検討を加え、社会の諸現象の本質を把握していく努力が必要となる。

新しい社会建設に向けて

明るい社会づくり運動を通して、あらゆる立場、関係者の人間性にふれ、共通の意識で共同のテーマに取り組んでいく行動に、社会人の一人として託された責務があろう。

新しい社会建設に向けて、明るい社会づくり運動の推進力となっていくことが、これから特に宗教を奉ずる人の姿勢ではなかろうかと。

「明るい社会づくり運動 行動と理念」

日本を支える大きな蜒りに より(p29~30)

初版 昭和61年6月1日 著者 佐藤秀裕

~~~~~~~~~~~~~~~

仏教史から見る転換点

佐藤秀裕氏は当時の時代背景を含め、この明るい社会づくり運動の大きなターニングポイントを的確にとらえていると思います。

以前に記載させていただきますが、庭野日敬師の明るい社会づくりに対するお考えなどをかみ合わせると、とても意義深く大切な内容のお話です。

私は、これからの明るい社会づくり運動には、このような視点や感性を持ち合わせるリダーが必要不可欠だと思っています。

「前に、さらに前に前に・・・・・」

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

〇ご相談はこちらをクリックして下さい。 ⇒ クリック

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

こんにちは。

今日は、立正佼成会甲府教会の発足70年の記念式典の日のようです。

おめでとうございます!

教会のホームページによりますと「山中快之(よしゆき)・中部教区長をお迎えし、教会の礎を築いてくださった諸先輩方への感謝を表す機会といたします。」記載がありました。

山梨県での庭野日敬氏の解く法華経の教えもこの地がスタートになるようです。その意義と意味を噛み締めたいと思います。

~~~~~~~~~~~~

私は、庭野日敬師が明るい社会づくり運動を提唱され、多くの人達の支持いただき,今日までその活動がくり返し継続されている事は、日本の歴史の流れの中でどのような意味を持つのか、持たないのかを、検証する事はとても大切な事だと常々考えています。

佐藤秀裕氏の著書の中から、

そこで今回は、元明るい社会づくり運動全国拓塾長でありました、佐藤秀裕氏の著書の中に、とても大切な事を述べている文面がありましたのでご紹介致します。

~~~~~~~~~~~

「個人」と「全体」の関係 - 理論的課題の克服

仏教学者の見解によると、現在、仏教は信仰として日本に定着しているが、これからの仏教の課題として、仏教と社会・国家の在り方は、どう説明されていかねばならないのか、哲学的検証が必要だと云われている。

「個人救済」の教えと言われる仏教が、社会とか「全体の救済」の理論として展開されていけるか、このような理論的課題が残されている事は、また多いなる楽しみもある。

この頃、私は明るい社会づくり運動は、立正成佼会にとっても大きな役割と使命があることを強調していた。大教団である立正佼成会は、すでに社会的に無視できない存在となり、同時に同会の社会的責任も大きくなってきている。

社会的矛盾や苦悩が、個人や家庭に及ぼす時代になっており、同会の活動もこれまでのように貪、病、争、といわれる個人・家庭の苦悩に応えていく、いわゆる「個人苦」の対応から「社会苦」に対処できる目を拡げていかねばならなくなっている。

個から社会の救済への転換

これからは、個人だけでなく、個人の集合からなる、社会という「全体」に対応することが要請される。従って、社会の動向に対しでき得る限り、あらゆる角度からの厳密な検討を加え、社会の諸現象の本質を把握していく努力が必要となる。

新しい社会建設に向けて

明るい社会づくり運動を通して、あらゆる立場、関係者の人間性にふれ、共通の意識で共同のテーマに取り組んでいく行動に、社会人の一人として託された責務があろう。

新しい社会建設に向けて、明るい社会づくり運動の推進力となっていくことが、これから特に宗教を奉ずる人の姿勢ではなかろうかと。

「明るい社会づくり運動 行動と理念」

日本を支える大きな蜒りに より(p29~30)

初版 昭和61年6月1日 著者 佐藤秀裕

~~~~~~~~~~~~~~~

仏教史から見る転換点

佐藤秀裕氏は当時の時代背景を含め、この明るい社会づくり運動の大きなターニングポイントを的確にとらえていると思います。

以前に記載させていただきますが、庭野日敬師の明るい社会づくりに対するお考えなどをかみ合わせると、とても意義深く大切な内容のお話です。

私は、これからの明るい社会づくり運動には、このような視点や感性を持ち合わせるリダーが必要不可欠だと思っています。

「前に、さらに前に前に・・・・・」

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

〇ご相談はこちらをクリックして下さい。 ⇒ クリック

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

・庭野日敬氏が提唱した明るい社会づくり運動に求められるリダーの資質とは! [インタネット講座「拓塾」]

・庭野日敬氏が提唱した明るい社会づくり運動に求められるリダーの資質とは!

4月も半ばを過ぎましたね。

山々の緑も萌黄に染まり、衣替えを始ています。また、野原や道端にも春咲きの草花や花木が咲き誇って来ました。

春は長い冬の季節が終わり、一斉に植物が目覚める季節です。色彩に乏しかった風景が、赤や白、ピンクに黄色、オレンジと、どんどん色づいていく季節を感じる時に、不思議を勇気と希望が湧いて来ます。(可笑しいですね![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif) )

)

様々な困難やストレスがあっても、勇気を振り絞り頑張る姿は素敵な事だと思います。

誰も見ていなくても、誰も声を掛けなくても、諦める事なくたゆまぬ精進繰り返していきましょう![[るんるん]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/146.gif)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

どんなに素晴らしい組織であっても、そのトップに立っているリダーの資質によって、たした事のない組織が、大変素晴らしい組織に成長したり、また、とても素晴らしい組織が堕落した組織になってしまったりする事があります。

組織のトップに立つリダーの資質は、とても大切な要素となります。

私自身も、様々なボランティア組織のリダーや、明るい社会づくり運動の各地域のリダーの方々とお会いさせていただきますが、 そのリダーの方が、どこに視点を置いているのかで、その組織の活動形態が決まって来ると思います。

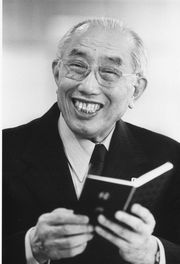

明るい社会づくり運動を提唱されました、庭野日敬師は「すぐれたリーダー」と題して以下の事をおしゃっています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

すぐれたリーダー

私はこれまで数えきれないほどのたくさんの人にお会いしてきましたが、「初めからまったくやる気がない」というような人はいない、と言いきっていいと思うのです。

もし、やる気をなくしている人がいたとしたら、何かでやる気が抑えつけられてしまっているのです。すぐれたリーダーとは、どうしたらみんながやる気になるか、そこを具体的にアドバイスしてあげられる人だ、といっていいでしょう。

ディズニーランドが大変な人気で、連日、満員盛況だそうですが、来場者に喜んでもらえるように、じつに細かな気くばりがされているのだそうです。たとえば風船売りのお嬢さんは、子どもと目線が合うように、しゃがんで風船を渡すように訓練されている。それで親御さんが、自分の子どもが本当に大事にしてもらえたと感動して、わざわざお礼を言いにきてくださる人もいるそうです。すると、売るほうもうれしくなります。自分の仕事にやりがいと誇りを持つわけです。

「進め」「がんばれ」と号令をかけるよりも、だれもが本来持っている、やる気を何が抑えつけているのか、そこまで心を届かせて、それを取り除いてあげる慈悲心が大切です。

庭野 日敬 著 『開祖随感』より

~~~~~~~~~~~~~~~~

現在の活性力のなさの原因は

現在の明るい社会づくり運動の、人材不足や、活動の魅力のなさ、また活性力のなさの原因は何処にあるのでしょうか。その事を真摯に受け止めて、その為に対策を早急に講じる事が、求められているとか思いませんか。「臭い物に蓋をする」という考え方がありますが、いつまでも、その事を繰り返している間は、何も変わる事はありません。

その事は、今は亡き庭野日敬氏が一番に嘆き悲しむ事ではないでしょうか。

あなたは、どのように思いますか。

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

〇ご相談はこちらをクリックして下さい。 ⇒ クリック

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

4月も半ばを過ぎましたね。

山々の緑も萌黄に染まり、衣替えを始ています。また、野原や道端にも春咲きの草花や花木が咲き誇って来ました。

春は長い冬の季節が終わり、一斉に植物が目覚める季節です。色彩に乏しかった風景が、赤や白、ピンクに黄色、オレンジと、どんどん色づいていく季節を感じる時に、不思議を勇気と希望が湧いて来ます。(可笑しいですね

様々な困難やストレスがあっても、勇気を振り絞り頑張る姿は素敵な事だと思います。

誰も見ていなくても、誰も声を掛けなくても、諦める事なくたゆまぬ精進繰り返していきましょう

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

どんなに素晴らしい組織であっても、そのトップに立っているリダーの資質によって、たした事のない組織が、大変素晴らしい組織に成長したり、また、とても素晴らしい組織が堕落した組織になってしまったりする事があります。

組織のトップに立つリダーの資質は、とても大切な要素となります。

私自身も、様々なボランティア組織のリダーや、明るい社会づくり運動の各地域のリダーの方々とお会いさせていただきますが、 そのリダーの方が、どこに視点を置いているのかで、その組織の活動形態が決まって来ると思います。

明るい社会づくり運動を提唱されました、庭野日敬師は「すぐれたリーダー」と題して以下の事をおしゃっています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

すぐれたリーダー

私はこれまで数えきれないほどのたくさんの人にお会いしてきましたが、「初めからまったくやる気がない」というような人はいない、と言いきっていいと思うのです。

もし、やる気をなくしている人がいたとしたら、何かでやる気が抑えつけられてしまっているのです。すぐれたリーダーとは、どうしたらみんながやる気になるか、そこを具体的にアドバイスしてあげられる人だ、といっていいでしょう。

ディズニーランドが大変な人気で、連日、満員盛況だそうですが、来場者に喜んでもらえるように、じつに細かな気くばりがされているのだそうです。たとえば風船売りのお嬢さんは、子どもと目線が合うように、しゃがんで風船を渡すように訓練されている。それで親御さんが、自分の子どもが本当に大事にしてもらえたと感動して、わざわざお礼を言いにきてくださる人もいるそうです。すると、売るほうもうれしくなります。自分の仕事にやりがいと誇りを持つわけです。

「進め」「がんばれ」と号令をかけるよりも、だれもが本来持っている、やる気を何が抑えつけているのか、そこまで心を届かせて、それを取り除いてあげる慈悲心が大切です。

庭野 日敬 著 『開祖随感』より

~~~~~~~~~~~~~~~~

現在の活性力のなさの原因は

現在の明るい社会づくり運動の、人材不足や、活動の魅力のなさ、また活性力のなさの原因は何処にあるのでしょうか。その事を真摯に受け止めて、その為に対策を早急に講じる事が、求められているとか思いませんか。「臭い物に蓋をする」という考え方がありますが、いつまでも、その事を繰り返している間は、何も変わる事はありません。

その事は、今は亡き庭野日敬氏が一番に嘆き悲しむ事ではないでしょうか。

あなたは、どのように思いますか。

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

〇ご相談はこちらをクリックして下さい。 ⇒ クリック

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

・庭野日敬師の意志を誰が継承するのでしょうか、 [明るい社会づくり運動のポイント]

・庭野日敬師の意志を誰が継承するのでしょうか、

現在の明るい社会づくり運動の方向性と、生前、庭野日敬師がお考えの明るい社会づくり運動の方向性での、ギャップがある事はすでに現在ではどなたも承知の事だと思います。

庭野日敬氏の説く法華経の教えの中に一念三千の法門があります。

その中で、庭野日敬氏は次のようにお話下さっています。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

一念三千の法門

≪一念三千の法門≫教義として説明しょうとするのは、なかなか難しいしいことであって、少しぐらいい説明しただけでは、相手を充分に得心させることはできない、と言われています。

ところが、体験談をとおして説明しょうとすると、まことに簡単になってまいります。

と言うことは、私どもの心の中の一念が仏心に変わっていくことによって、目の前に生起する現象のことごとくか、仏さまの教えのように、自分の心のあり方そのままである、ということがはっきりと見極められることを意味しています。

仏さまの教えに出てくる言葉は、まことに簡単でありますが、それがどんなに奥深さと幅広さをもっているか、また、いかに行き届いたものであるかが、この一念三千の一言にもうかがわれるのであります。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

そんな観点で、明るい社会づくり活動のありようを探って見ました。

1、法人格の件が一因している事も周知の事実と認識しています。

明るい社会づくり運動の、法人格のお話は以前から、かなり論議されて来ている事ですが、メリットとデメリットがある事も当然のお話です。こころ静かに良く考えて見て下さい。

明るい社会づくり運動に法人化は本当に必要でしょうか。

〇メリットとデメリットを考える時、はるかにデメリットが大きい事がわかります。

そんな中で、あえて法人化を選択されて現在の方向性があるのですが、私は、とても大事な事を置き忘れて、法人化の事が進められたように思っています。

2、地域のリダー方々の意見を充分に聞かずに事がなされて行った。

私が伺った山梨県や神奈川県のケースでは、明るい社会づくり運動の県の会長さんや、参加構成されてる仲間達にも充分な説明がされずに、紙切れ一枚(簡単な通知)で、一方的に「決まった事だから」よ山梨県明社の会長を解任し県明社組織の解体を求められています。

また、その事は意図的に全都道府県に及ぶ事ではなく、一部分の全都道府県だけに行われた事であったようです。何らかの意図があり、解体をされていない県明社もあるようです。

※ この事で数多くの明るい社会づくり運動の地域のリダーが切り捨てられる事となりました。

また、これからもこの事は繰り返さるのでしょうか。

〇そんな組織に真のリダーが育つでしょうか。

数多くの地域リダーとお話を伺って来た私にとって、各地域で地道に努力されている地域のリダーの方々の心情を考える時、私には、とても信じられません。

また、とても心が痛む事です。

3、庭野日敬師のお考えや願いを屈折した形にしてしまった。

庭野日敬師の提唱した明るい社会づくり運動の、真の意図やお考えを覆い隠す形で、 新たな展開を計画・実行されて来ている。

※ 私が伺った全国協議会の事務局長さんの言葉、「庭野日敬師の明るい社会づくり運動は失敗に終わった」

庭野日敬師が提唱した、明るい社会づくり運動の真意を覆い隠し、綺麗な言葉で自分たちの都合の良い所だけを伝える。

「庭野日敬師の提唱した明るい社会づくり運動を、意図的に時間をかけて、失敗に終わらせようと計画している。?」と、思われても仕方がない事だと思います。

4、庭野日敬師はどのようにお考えになるでしょうか。

私は、このようのケースをもし庭野日敬師が知る事になったら、はたして「お喜びになるのでしょうか。」と考える時に、大変申し訳ない気持ちになります。

私達は、今は亡き、庭野日敬師に、少しでも喜んでいただける明るい社会づくり運動にすべきと考えます。

「庭野日敬師の提唱した、明るい社会づくり運動の根本的な原理・理念また、体系を、後世の人達に正しく伝え、残して行く事」は、私は、とても大切な事だと考えています。

5、只の傍観者ではいけません。

私のブログを眺めているだけは、何も変わりません。行動を起こさない限り只の傍観者にすぎません。明るい社会づくりとは、自分自身が、自らの意思で一歩を踏み出してそこ、始まる活動になります。

明るい社会づくり活動とは、只の仲良しクラブであってはいけないと考えています。

明るい社会づくり活動と言う運動体である以上、少なくとも、運動体=活動体 になりますので、いつまでも何もせずに留まる事は許されません。

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

〇ご相談はこちらをクリックして下さい。 ⇒ クリック

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

現在の明るい社会づくり運動の方向性と、生前、庭野日敬師がお考えの明るい社会づくり運動の方向性での、ギャップがある事はすでに現在ではどなたも承知の事だと思います。

庭野日敬氏の説く法華経の教えの中に一念三千の法門があります。

その中で、庭野日敬氏は次のようにお話下さっています。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

昭和43年2月 速記 開祖様のご指導より

一念三千の法門

≪一念三千の法門≫教義として説明しょうとするのは、なかなか難しいしいことであって、少しぐらいい説明しただけでは、相手を充分に得心させることはできない、と言われています。

ところが、体験談をとおして説明しょうとすると、まことに簡単になってまいります。

と言うことは、私どもの心の中の一念が仏心に変わっていくことによって、目の前に生起する現象のことごとくか、仏さまの教えのように、自分の心のあり方そのままである、ということがはっきりと見極められることを意味しています。

仏さまの教えに出てくる言葉は、まことに簡単でありますが、それがどんなに奥深さと幅広さをもっているか、また、いかに行き届いたものであるかが、この一念三千の一言にもうかがわれるのであります。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

そんな観点で、明るい社会づくり活動のありようを探って見ました。

1、法人格の件が一因している事も周知の事実と認識しています。

明るい社会づくり運動の、法人格のお話は以前から、かなり論議されて来ている事ですが、メリットとデメリットがある事も当然のお話です。こころ静かに良く考えて見て下さい。

明るい社会づくり運動に法人化は本当に必要でしょうか。

〇メリットとデメリットを考える時、はるかにデメリットが大きい事がわかります。

そんな中で、あえて法人化を選択されて現在の方向性があるのですが、私は、とても大事な事を置き忘れて、法人化の事が進められたように思っています。

2、地域のリダー方々の意見を充分に聞かずに事がなされて行った。

私が伺った山梨県や神奈川県のケースでは、明るい社会づくり運動の県の会長さんや、参加構成されてる仲間達にも充分な説明がされずに、紙切れ一枚(簡単な通知)で、一方的に「決まった事だから」よ山梨県明社の会長を解任し県明社組織の解体を求められています。

また、その事は意図的に全都道府県に及ぶ事ではなく、一部分の全都道府県だけに行われた事であったようです。何らかの意図があり、解体をされていない県明社もあるようです。

※ この事で数多くの明るい社会づくり運動の地域のリダーが切り捨てられる事となりました。

また、これからもこの事は繰り返さるのでしょうか。

〇そんな組織に真のリダーが育つでしょうか。

数多くの地域リダーとお話を伺って来た私にとって、各地域で地道に努力されている地域のリダーの方々の心情を考える時、私には、とても信じられません。

また、とても心が痛む事です。

3、庭野日敬師のお考えや願いを屈折した形にしてしまった。

庭野日敬師の提唱した明るい社会づくり運動の、真の意図やお考えを覆い隠す形で、 新たな展開を計画・実行されて来ている。

※ 私が伺った全国協議会の事務局長さんの言葉、「庭野日敬師の明るい社会づくり運動は失敗に終わった」

庭野日敬師が提唱した、明るい社会づくり運動の真意を覆い隠し、綺麗な言葉で自分たちの都合の良い所だけを伝える。

「庭野日敬師の提唱した明るい社会づくり運動を、意図的に時間をかけて、失敗に終わらせようと計画している。?」と、思われても仕方がない事だと思います。

4、庭野日敬師はどのようにお考えになるでしょうか。

私は、このようのケースをもし庭野日敬師が知る事になったら、はたして「お喜びになるのでしょうか。」と考える時に、大変申し訳ない気持ちになります。

私達は、今は亡き、庭野日敬師に、少しでも喜んでいただける明るい社会づくり運動にすべきと考えます。

「庭野日敬師の提唱した、明るい社会づくり運動の根本的な原理・理念また、体系を、後世の人達に正しく伝え、残して行く事」は、私は、とても大切な事だと考えています。

5、只の傍観者ではいけません。

私のブログを眺めているだけは、何も変わりません。行動を起こさない限り只の傍観者にすぎません。明るい社会づくりとは、自分自身が、自らの意思で一歩を踏み出してそこ、始まる活動になります。

明るい社会づくり活動とは、只の仲良しクラブであってはいけないと考えています。

明るい社会づくり活動と言う運動体である以上、少なくとも、運動体=活動体 になりますので、いつまでも何もせずに留まる事は許されません。

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

〇ご相談はこちらをクリックして下さい。 ⇒ クリック

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

・庭野日敬師が言っている明るい社会づくり運動の大切な事とは、 [明るい社会づくり運動のポイント]

・庭野日敬師が言っている明るい社会づくり運動の大切な事とは、

こんにちは

今日は、花曇りの一日になりました。でも、外を歩いていますと新緑が鮮やかな季節になってきました。

木々が芽吹くパワーを感じる時、不思議と勇気と希望が湧いて来るような心持ちになります。

体調に気を付けながら、素敵な一日にしていきましょう。

明るい社会をつくる為には!

庭野日敬師は「開祖隋感」の中で次のように言っています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

世の中の争いのもとは、誤解、恐怖、嫉妬の三つが原因だといわれます。

そこから怨念が生まれてきて、それが原因で、さまざまな争いが起こります。

国と国の紛争も、民族や人種間のいざこざも、そうです。また、身近な職場や家庭でのトラブルも一緒です。

私たちの心は、ときには仏さまのような清らかな心になるかと思うと、また、ムクムクと煩悩の心が起こってきてしまいます。

京都の清水寺貫主(かんす)の大西良慶師は、「欲も中に入れ、愚痴も中に入れ、善も中に入れて、ほどよう和え物にするのが和なん」と言われていました。

平和は、争いを避けて静かにそっとしていれば自然にやってくるというものではありません。

さまざまな矛盾や対立を含みながらも、そこにバランスを保たせていく、そのたゆみない努力によって初めて平和が維持されていくのです。

それは、回り続ける独楽に似ているともいえましょう。

その回転する力が衰えたら、独楽は倒れてしまいます。

回り続けること、それが精進です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

庭野日敬師がお話しているように、明るい社会づくり運動を推進しようとする時に、争いを避けて静かにそっとしていれば自然にやってくるというものではないと思います。

さまざま考え方や、色々な矛盾や対立を含みながらも、そこにバランスを保たせていく。そのたゆみない努力によって、初めて明るい社会づくり運動の真骨頂が出てくるのだと思います

お互い様に、様々なご苦労があると思いますが精進・努力して行きたいと思います。

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

〇ご相談はこちらをクリックして下さい。 ⇒ クリック

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡